地下水污染之痛

以上视频来源网络平台视频剪辑,中国地下水污染已成为严峻的环境危机,其影响深远且治理复杂。以下从污染现状、来源、区域特征、健康危害及治理挑战等方面进行系统分析:

一、污染总体状况

污染范围与程度

- 高污染比例:全国90%的地下水遭受不同程度污染,其中60%污染严重(较差级和极差级水质占比超57%)。

- 主要污染物:总硬度、溶解性总固体、“三氮”(硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氨氮)、氟化物、铁、锰等无机物普遍超标,部分地区检出重金属(砷、铅、汞、铬)和有机污染物(石油类、酚类)。

- 城市水质恶化:约64%的城市地下水污染严重,仅3%基本清洁。北方城市硬度超标率达85%,氨氮超标率69%。

污染趋势

- 污染由点状向面状扩散,从城市向农村蔓延,东部向西部扩展。

- 有机污染和复合型污染日益凸显,京津冀、长三角、珠三角等经济密集区污染加剧。

二、污染来源分析

工业污染

- 偷排现象严重,每年约160亿吨工业污水未经处理直排或通过渗井、高压深井注入地下。

- 石化、印染、采矿等行业排放的重金属和难降解有机物(如酚、氰化物)对地下水造成持久性危害。

农业面源污染

- 化肥农药过量使用:中国年化肥用量超6000万吨(占全球40%),60%以上渗入地下,导致硝酸盐超标。

- 污水灌溉加剧污染,引发农产品重金属富集(如“镉大米”事件)。

生活污染

- 生活垃圾填埋场渗滤液渗漏及生活污水直排(处理率不足),尤其农村地区缺乏无害化处理设施。

三、区域分布特征

不同区域因自然条件和产业差异呈现显著差异:

| 区域 | 污染特点 | 典型污染物 |

|---|---|---|

| 华北平原 | 污染最严重,超采引发硬度与“三氮”超标,北京、天津等地水质持续恶化。 | 硝酸盐、总硬度、氰化物、石油类 |

| 东北地区 | 重工业及油田区污染突出,哈尔滨、长春等地重金属与石油类污染严重。 | 石油类、亚硝酸盐、挥发性酚 |

| 南方地区 | 整体水质较好,但长三角、珠三角经济带局部污染严重;酸雨导致西南城市地下水酸化。 | 有机污染物、汞、砷 |

| 西北地区 | 污染较轻,但内陆盆地硝酸盐超标,工矿周边存在铬、铅污染。 | 硝酸盐、重金属(点状分布) |

四、健康与社会影响

饮水安全危机

- 全国近70%人口依赖地下水饮用,其中2.98亿农村居民饮水不安全,部分农村井水检出致癌物。

- 长期饮用污染水导致“癌症村”频现,如山东潍坊、茌平等地癌症发病率显著升高。

生态与农业风险

- 污染地下水灌溉引发土壤退化,农作物重金属超标威胁食品安全。

- 华北平原地下水超采叠加污染,加剧水资源短缺和生态失衡。

五、治理挑战

技术难度大

- 地下水流动性慢、污染物滞留时间长,修复需数十年甚至地质年代,成本极高。

- 污染隐蔽性强,监测和溯源困难,现有技术难以彻底清除深层污染物。

监管与制度缺陷

- 多头管理:环保部、水利部、国土部职责交叉,地下水污染防治责任模糊。

- 处罚过轻:企业违法排污最高罚款仅50万元,与治理成本不成比例。

- 标准滞后:污水排放标准偏低(如COD允许值为Ⅲ类水质的3倍),且未考虑水体自净能力不足。

农村治理盲区

- 农村饮水工程缺乏环评,环保监管缺位,企业地下排污逃避追责。

六、应对策略与展望

源头防控优先

- 工业领域:推行清洁生产,提高排污标准,严惩渗井排污行为。

- 农业领域:推广有机肥替代化肥,发展生态农业,控制面源污染。

强化监管体系

- 整合部门职能,建立地下水污染终身追责制,完善监测网络覆盖。

- 推动《地下水污染防治条例》立法,明确污染修复责任。

技术创新与应用

- 研发低成本修复技术(如微生物降解、渗透反应墙),开展污染场地试点修复。

- 构建预警系统,利用大数据预测污染扩散趋势。

公众参与与透明度

- 公开污染数据,鼓励民间组织监督(如昆明环保协会成功推动地方保护行动)。

- 加强环境教育,提升公众对地下水保护的认知与参与度。

结语

地下水污染治理是一场与时间赛跑的持久战,其紧迫性不亚于雾霾,而修复难度更甚。当前亟需从“末端治理”转向“源头预防”,通过制度重构、技术革新与社会共治,守住地下“生命线”。否则,污染累积至临界点后,将付出远超经济收益的生态与健康代价。

德国科隆的街头和物价

一年最松弛的季节。

早上4.30就天亮,晚上22点开始天黑。

不过,从11月到4月有5个月的黑暗期。

这就是维度接近”北极村漠河”的德国。夏天是避暑的好地方。

偶有超过30度的酷暑天气,晚上很难超20度。

不过,德国人喜欢抱怨天气,因为永远不会得罪别人,也永远政治正确。

这几年感觉物价涨了不止一倍。

记得10年前,土耳其夹肉饼才3.5欧元一份,现在8欧元起.正式餐馆那就更贵了。

下馆子变成了普通人的奢望。

张掖Zhāngyè-中国西部旅游

张掖(Zhāngyè)位于甘肃省西北部,是河西走廊的咽喉要冲,以七彩丹霞和塞上江南的双重身份闻名。以下是关于张掖的深度解读:

地理与历史地位

- 位置:河西走廊中段,南依祁连山(雪水滋养绿洲),北邻巴丹吉林沙漠。

- 名称由来:汉武帝设郡,取”张国臂掖,以通西域“之意,丝路商队必经之地。

- 历史角色:

- 隋炀帝在此举办”万国博览会“,27国使臣朝贡。

- 西夏时期为副都,大佛寺是皇家寺院。

- 红军西路军血战之地(高台县有纪念馆)。

自然奇观:丹霞地貌

1. 七彩丹霞景区(临泽县)

- 世界级地质公园:2011年列入UNESCO世界自然遗产。

- 核心看点:

- 虹霞台:日落时分色彩最浓烈(建议17:00后入园)。

- 七彩屏:条纹状山体如孔雀开屏。

- 刀山火海:红白相间的尖锐峰丛。

- 摄影提示:雨后天晴时颜色最饱和,禁飞无人机(干扰热气球)。

2. 冰沟丹霞(肃南县)

- 窗棂状宫殿地貌:以赤壁千仞造型取胜,人少景野。

- 标志景观:卢浮魅影(形似宫殿群)、神驼迎宾。

3. 平山湖大峡谷

- 媲美科罗拉多:峡谷徒步+云梯攀爬,探险感十足(全程约4小时)。

人文瑰宝

| 景点 | 亮点 | 贴士 |

|---|---|---|

| 张掖大佛寺 | 亚洲最大室内泥塑卧佛(34.5米长),藏有明代《北藏》佛经6000余卷 | 细看大殿背壁《西游记》壁画! |

| 马蹄寺 | 石窟凿于悬崖,三十三天洞窟需攀爬,融合汉藏佛教艺术 | 体验裕固族歌舞+奶茶 |

| 山丹军马场 | 世界最大军马基地(霍去病创建),夏季油菜花海+万马奔腾 | 骑马费用约100元/小时 |

| 木塔寺 | 北宋八角木塔,无钉铆结构,”张掖木塔”为古甘州八景之一 | 登顶可俯瞰老城区 |

特色体验

- 祁连山草原牧歌:

肃南康乐草原(距市区60公里),夏季牧民转场场景震撼。 - 沙漠夜观星河:

巴丹吉林沙漠边缘露营,银河清晰可见(推荐沙漠公园营地)。 - 舌尖上的张掖:

- 搓鱼面:手工搓成小鱼状的面条,配卤肉(推荐”孙记炒炮”)。

- 卷子鸡:面卷焖土鸡,西北豪迈吃法。

- 牛肉小饭:牛肉粒+面粒汤羹,早餐首选。

- 杏皮茶:敦煌传入,酸甜解暑。

实用旅行指南

- 交通:

- ✈️ 张掖甘州机场(航班少):优先选高铁(兰州→张掖3小时,乌鲁木齐→张掖7小时)。

- 🚌 市内:景点分散,建议包车(丹霞+马蹄寺一日游约400元/车)。

- 最佳季节:

- 7-9月(草原翠绿,瓜果成熟),10月(胡杨林金黄)。

- 避开11-3月(寒冷,丹霞色彩灰暗)。

- 住宿推荐:

- 市区:钟鼓楼附近(方便觅食)。

- 丹霞景区:民宿集群(看日出首选)。

冷知识

- 丹霞保护争议:2020年因《神探狄仁杰》剧组踩踏破坏,引发全民地质保护讨论。

- 外星谷秘境:新开发的火星地貌景区,硫磺沟似外星球(独立收费,人少)。

- 艾黎遗产:新西兰人路易·艾黎在此创办山丹培黎学校(纪念馆免费开放)。

行程建议

经典2日环线:

- Day1:大佛寺→七彩丹霞(日落)→宿景区

- Day2:冰沟丹霞→马蹄寺→平山湖峡谷(或山丹军马场)

“不望祁连山顶雪,错将张掖认江南。” —— 这座雪山与沙漠夹击下的绿洲古城,值得你为它停留三天。

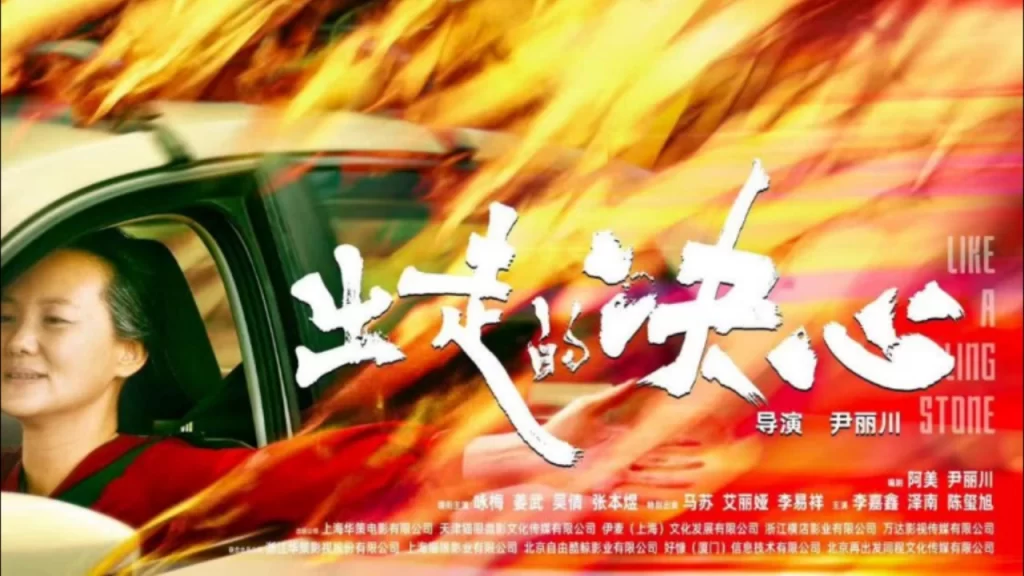

出走的决心-电影剪辑

电影评价

- 正面评价

《出走的决心》是一部女性主义电影,更是一部现实主义电影。它的现实性在于,观众从中看到了个体的挣扎与选择,家庭对个体的庇护或限制。影片中李红是中国家庭女性的典型代表,作为妈妈,作为外婆,她扛下了两个代际的家庭抚养工作。美国的外婆一般不带小孙子。这一方面展示了文化的差异,也是中国“家哲学”在当下社会的具体表现。在更为紧密的亲缘关系中,也夹杂着更多无言的付出,抑或牺牲 [25]。(光明网-文艺评论频道 评)

电影《出走的决心》,女性如何从“困住”中找到自我?

50岁李红不再等待,踏上实现梦想的自驾之路!

《出走的决心》是21世纪为数不多的揭示女性意识觉醒的影视作品,不仅仅鼓励女性直面困境、活出自我,更带给观众深层次的社会性反思,聚焦每一个现实中鲜活的生命个体,真诚向大众发问寻求自我人格与现实生活的和谐,人生的选择权一直掌握在自己手里 [27]。(新华网 评)

一个55岁的女人决定走出家门,活成自己希望的样子,究竟有多难?!电影《出走的决心》,9月15号上映。导演,编剧阿美 致敬每一位勇敢的女性

电影《出走的决心》的故事发生、发展和结局都与现实非常贴切,影片没有任何一处戏剧性的设定,只是讲述了在一个左支右绌的小家庭里,一位想要追求自由的中年女性遇到了什么样的结构性压力、又如何为自己谋求出路的故事。电影通过塑造李红的丈夫孙大勇和女儿晓雪这两位人物来实现两个层面的结构性压迫,两人的形象都具有典型性,异常贴合现实生活中的真实人物,再加上细致打磨的台词和演员生动的表演,形成力透纸背的强烈效果 [34]。(《齐鲁晚报》 评)

- 负面评价

尽管影片在探讨女性议题方面展现了一定的深度和广度,但在角色塑造和情节构建上存在一些不足,这在一定程度上影响了影片的整体观感。在角色塑造方面,影片中的“三代母亲”形象由艾丽娅、咏梅、吴倩三位演员生动呈现,她们无论角色大小、戏份多寡,都以细致入微和情感真挚的表演,成功呈现了三个既彼此独立又相互关联的女性形象。然而,影片中的男性角色相对缺乏深度,更为脸谱化与单一化,他们似乎仅作为剧情发展的辅助元素,缺少独立的发展轨迹和鲜明的个性特征,这导致故事环境显得单一,缺乏应有的复杂性和丰富性。特别是父亲大勇的角色转变,从影片前半部分的温情到后半部分的“暴力”,这种转变过于突兀,缺乏合理的铺垫和过渡,使得角色的行为动机不够明确,难以让观众信服。在女性电影中,我们期待的是通过女性视角深入观察和理解世界,揭示那些在男性视角下被忽视的真实。这样的电影应该尝试展现一种长期被压抑的视角,以独特的方式去理解生命和想象世界。然而,在处理父亲大勇这一角色时,影片似乎偏离了这一初衷,反而陷入了某种性别对立,这无疑是一种遗憾,也削弱了影片的整体效果。此外,影片在情节构建上略显力不从心,试图涵盖多个方面却牺牲了情节的紧凑性和张力,导致整体节奏显得拖沓,难以持续吸引观众的注意力 [33]。(《文汇报》 评)

《出走的决心》:一场女性自我救赎与觉醒的勇敢旅程

在中秋档电影市场的众多佳作中,《出走的决心》以其真实动人的故事、深情饱满的表演以及细腻独到的女性视角,脱颖而出,成为一部引人深思的佳作。这部由尹丽川执导,阿美、尹丽川编剧,咏梅、姜武、吴倩、张本煜领衔主演的电影,改编自郑州50岁自驾游阿姨苏敏的真实经历,不仅还原了主人公李红(咏梅饰)的勇敢出走,更深刻揭示了现代女性在家庭、社会中的困境与觉醒。

影片通过强烈对比的画面和适时闪回的时间线,缓缓铺陈出女主角李红的人生轨迹。李红,一个在家庭中扮演多重角色的女性,为了家人牺牲自己的梦想,却在抑郁症中意识到自己需要改变。影片中的视觉元素如黑白与彩色的对比,以及喧闹的日常生活音效,都强化了李红的苦闷与孤独感。这种视觉与听觉的双重冲击,让观众能够深刻感受到李红内心的挣扎与无奈。

咏梅的表演无疑是影片的灵魂所在。她凭借精准细腻的演技,成功塑造了一个外表温婉内敛,内心却充满韧性与独立精神的女性形象。李红的笑容明媚而坚定,那是一种历经沧桑后的释然,也是对新生活的热切期待。咏梅的眼神流转间,既有对过往生活的淡淡哀愁,也有对未来道路的无比坚毅。这种多层次的演绎,让李红这个角色鲜活起来,也让观众在共情中深深被打动。

影片中的其他角色同样出彩。姜武饰演的孙大勇,呈现出中国式丈夫的典型特征——偏执而强势。他将角色的固执己见与内心深处的孤独无助刻画得淋漓尽致,让人在批判其行为的同时,也对他产生一丝同情与理解。吴倩饰演的新手妈妈孙晓雪,则生动展现了初为人母的困惑与压力,她的形象让人感受到女性在家庭责任与个人追求间的挣扎与抉择。

影片不仅仅是一部关于女性觉醒的电影,更是一部探讨人性、家庭与自我价值的作品。影片通过李红的故事,揭示了传统观念与现代意识碰撞下女性的困境与觉醒。李红的出走,不仅是对自我束缚的挣脱,更是对生活可能性的积极探索。这种“为自己活一回”的决心,无疑是对当下社会普遍存在的“为他人而活”现象的一次有力挑战。

影片的结尾设计尤为巧妙,李红身着女儿赠予的红裙,畅游于祖国壮丽山河之间,这一刻,她终于找到了属于自己的天空。这种视觉上的转变,不仅象征着李红内心的重生,也传递出一种积极向上的生活态度——无论身处何种困境,只要拥有出走的决心,为自己的梦想付诸行动,多久都不晚。

总的来说,《出走的决心》是一部值得一看再看的佳作。它以真实动人的故事、立体丰满的角色塑造、深邃犀利的主题探讨,为我们呈现了一部关于勇气、成长与自我追寻的影片。它如同一面镜子,让我们反思自身与家庭的关系,重新审视生活的意义。正如咏梅所言,“可以自己打拼一个世界,走出一个自己想要去实现的目标。”这是一部献给所有在生活中寻求改变,渴望活出自我的观众的电影,它告诉我们:无论何时何地,只要拥有出走的决心,就能找到属于自己的天空。

56岁离家出走,61岁登上戛纳红毯的苏敏,5年蜕变成全新自我

2025年5月16日,在法国戛纳电影节的红毯上,一位身穿靛蓝色苏绣旗袍的中国女性引起了全球的关注。她不是明星,也不是名人,而是一位61岁的河南女性——苏敏。

五年前,苏敏还只是一个沉浸在家庭琐事中的普通主妇;然而五年后,她作为电影《出走的决心》的原型人物,和导演尹丽川一同走上了国际电影的舞台。这段横跨400多个城市、历时五年的“出走”,不仅彻底改变了她的生活轨迹,更成为了成千上万女性寻求自我重生的象征。

### 01、压抑的岁月

苏敏在郑州度过了大半生,前56年的岁月几乎都奉献给了家庭。婚姻中的矛盾、生活中的经济压力以及日复一日的家务,让她深感窒息。她自己曾说:“那时候的生活就像被困在笼子里。”在丈夫的冷漠和言辞打压下,她连看电视都得小心翼翼地避开他的目光。为了女儿和外孙,她默默忍受了30多年,直到2020年秋天,她做出了一个震惊所有人的决定——独自驾车“逃离”家庭。

### 02、改变命运的那一脚油门

苏敏的“出走”并不是精心策划的行动。她凭借自己积攒的积蓄,买了一辆二手Polo,带着帐篷和简单的炊具,开始了她的远行。她从河南出发,一路南下,穿越云南、西藏和新疆,最终北上东北。白天开车欣赏美丽的风景,晚上则在营地做饭并拍摄短视频。

最初,她只不过是想放松心情,呼吸一下新鲜空气,然而令她没想到的是,她在社交平台分享的经历引起了大量女性的共鸣。无数网友留言:“你活得是我一直不敢尝试的样子。”她的抖音账号粉丝迅速突破百万,媒体开始称她为“自驾游阿姨”。她的经典名言:“前半生为家庭,后半生为自己”,也迅速成为她的个人标签。

从一个曾经隐忍的主妇,到现在开车、唱歌、笑对镜头的“苏敏阿姨”,她在路上遇到的风景和人物帮助她找回了自信。2024年,苏敏正式宣布与丈夫离婚,结束了那段消耗她精力的婚姻。

### 03、普通人的高光时刻

2024年9月,改编自苏敏人生经历的电影《出走的决心》上映。电影中的女主角李红,由影后咏梅饰演,她几乎重现了苏敏的故事:忍受压抑的婚姻,最终驾车逃离,旅途中重生。电影并没有过分煽情,却让无数观众感动得泪流满面。

观看电影后,苏敏感慨万分:“这不仅仅是我的故事,它代表了所有那些在家庭中默默付出的女性。”更让她惊讶的是,在2025年5月,她收到了品牌的邀请,踏上了戛纳电影节的红毯。面对闪光灯,她紧张得手心冒汗,但导演尹丽川全程牵着她的手。

“明星走红毯是为了展示,而我则是来体验的。”她穿着旗袍,面带微笑,自信从容。这一刻,那个曾经连买菜都要精打细算的女人,成为了全球媒体镜头下的“觉醒女性代表”。

### 04、人生永远不晚

苏敏的五年经历,如同一部励志电影,展示了一个普通人如何通过坚持和勇气重新书写命运。她没有天赋异禀的背景,也没有幸运的外援,有的只是一个在困境中做出清醒选择的中年女性。

有人问她:“都60多岁了,为什么还要折腾?”她笑着回答:“如果我20年前有今天的觉悟,我早就走了。”她的故事打动人心,正因为它的“普通”。没有闪光的起点,没有奇迹般的运气,只有一个普通女性对自我重生的追求。

“改变自己,任何时候都不晚。”这句话,苏敏用五年的时间,亲身经历,做了最有力的证明。

现在的苏敏,依然在路上。当被问及下一步的计划时,她笑着说:“走到哪儿算哪儿。”或许,这种随心所欲的生活方式,正是她找回自我的最佳途径。

她的存在,已经告诉我们:人生的活法不止一种,敢于“出走”的人,终究会遇见更好的自己。

越南河内Hà Nội

河内(Hà Nội)是越南的首都和政治文化中心,拥有千年历史与法式风情交织的独特魅力。以下是关于河内的深度指南:

历史与地位

- 建城时间:1010年由李朝皇帝李公蕴建都,称”升龙“(Thăng Long,意为”腾飞的龙”)。

- 名称演变:1831年阮朝更名为”河内”(意为”红河环绕的城市”)。

- 现代角色:越南第二大城市(仅次于胡志明市),北越政权中心(1954-1976),1976年成为统一后越南首都。

必游景点

1. 历史人文区

- 还剑湖(Hoàn Kiếm Lake):

- 市中心地标,传说黎利皇帝在此得神龟赠剑抗明。

- 玉山祠(Ngọc Sơn Temple):湖中朱红色小桥连接的古庙,供奉文昌帝君。

- 龟塔(Tháp Rùa):湖心塔,夜晚灯光倒影极美。

- 三十六行街(Old Quarter):

- 千年老城区,每条街以传统行业命名(如”银街”、”丝绸街”)。

- 亮点:法式阳台老宅、街头小吃、周末步行街(周五-周日禁车)。

- 圣若瑟主教座堂(Nhà thờ Lớn):

- 1886年建,仿巴黎圣母院的哥特式教堂,周日有越南语弥撒。

2. 政治与纪念地

- 巴亭广场(Ba Đình Square):

- 越南”天安门”,1945年胡志明宣读《独立宣言》处。

- 胡志明陵(Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh):瞻仰遗容(上午开放,着长裤/裙,禁拍照)。

- 独柱寺(Chùa Một Cột):莲花造型千年古寺,毗邻广场。

- 火炉监狱(Maison Centrale):

- 法国殖民时期监狱,展示抗法、抗美斗争史(部分区域为高楼原址)。

3. 文化与艺术

- 越南国家美术馆(Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam):

- 藏有占婆雕塑、漆画、抗美战争宣传画等珍品。

- 升龙皇城(Hoàng thành Thăng Long):

- UNESCO世界遗产,李陈黎三朝皇宫遗迹,地标旗塔(Cột cờ Hà Nội)。

- 水上木偶剧院(Thang Long Water Puppet Theatre):

- 越南国粹表演,讲述民间传说(每日4-6场,约1小时)。

美食地图

| 类别 | 代表美食 | 推荐地点 |

|---|---|---|

| 经典粉面 | 鸡肉/牛肉河粉(Phở) | Phở Thìn(老字号)、Phở 10 Lý Quốc Sư |

| 街头小吃 | 烤肉米线(Bún chả) | Bún chả Hương Liên(奥巴马光顾店) |

| 炸鱼饼(Chả cá) | Chả cá Thăng Long(百年老店) | |

| 越式法餐 | 法棍三明治(Bánh mì) | Bánh mì 25(网红店) |

| 甜品饮品 | 鸡蛋咖啡(Cà phê trứng) | Café Giảng(创始店,藏身小巷) |

| 莲子甜汤(Chè sen) | 老城区街边小摊 |

交通指南

- 机场:内排国际机场(HAN),距市区35公里

- 巴士:86路直达还剑湖(45分钟,4万越南盾)

- 出租车:约35万越南盾(认准Mai Linh、Grab)

- 市内交通:

- 摩托车:租赁约10美元/天,但路况复杂需谨慎。

- 公交:谷歌地图可查线路,票价7千盾。

- 轻轨:2A线(吉灵-河东)贯通东西,适合避开拥堵。

- 特色体验:三轮车(Xích lô)夜游老城区(约20美元/小时)。

住宿推荐

- 老城区:适合背包客与体验派(如La Siesta Hotel、Hanoi Legacy Hotel)。

- 法国区(巴亭广场周边):高端酒店集中(索菲特传奇、希尔顿)。

- 西湖区:度假氛围,国际连锁酒店云集(洲际、喜来登)。

季节与活动

- 最佳时段:10月-次年4月(凉爽少雨,春节前后年味浓)。

- 重要节庆:

- 春节(Tết)(1-2月):家家摆金桔树、吃方形粽子(Bánh chưng)。

- 升龙节(10/10):纪念建城,皇城有传统仪式表演。

本地生活贴士

- 物价参考:

- 街边米粉:3-5万盾 | 咖啡馆饮品:2-5万盾 | 博物馆门票:约4万盾

- 注意事项:

- 过马路时保持匀速,勿突然加速/停顿,摩托车流会自动绕行。

- 警惕”免费赠扇子/手链”骗局,强索高价。

- 出租车坚持打表(By meter),避免机场黑车。

冷知识

- 城市湖泊:河内有20多个天然湖泊,还剑湖原为红河支流河道。

- 窄屋玄机:老城区房屋窄而深,因历史上按临街宽度征税。

- 咖啡之都:人均咖啡馆数量全球前列,常见蹲街边矮凳喝咖啡的场景。

越南Vietnam

越南(Vietnam)是东南亚充满活力的国家,以其悠久历史、多元文化和快速发展的经济闻名。以下是关于越南的全面介绍:

地理与人口

- 位置:中南半岛东部,北接中国,西邻老挝、柬埔寨,东临南海。

- 地形:狭长”S”形,南北长1650公里,东西最窄仅50公里,拥有红河三角洲(北部)和湄公河三角洲(南部)两大粮仓。

- 面积:约33万平方公里(相当于中国云南省)。

- 人口:超9800万(2023年),京族(越族)占86%,其余为岱依族、傣族、华族等。

- 首都:河内(Hanoi);最大城市:胡志明市(旧称西贡)。

- 语言:越南语(官方文字为拉丁化拼音文字”国语字”)。

历史关键节点

古代:

- 公元前2879年建立”文郎国”,后受中国统治千年(北属时期),10世纪独立。

近现代:

- 法国殖民(1887-1954):法属印度支那的一部分。

- 越南战争(1955-1975):北越(共产)vs 南越(美支持),1975年统一。

统一后:

- 革新开放(Đổi Mới,1986年):效仿中国改革开放,转向市场经济。

经济与产业

- 经济增速:近年GDP年增长约6-7%,成为东南亚制造业中心。

- 支柱产业:

- 电子制造:三星、苹果供应链基地(占越南出口30%)。

- 纺织服装:全球第二大服装出口国(仅次于中国)。

- 农业:全球第一大米、咖啡出口国(罗布斯塔豆为主)。

- 外资依赖:韩国、中国、日本为前三大投资来源国。

文化特色

饮食文化:

- 国民美食:河粉(Phở)、法棍三明治(Bánh mì)、春卷(Gỏi cuốn)。

- 咖啡文化:全球第二大咖啡出口国,特色”鸡蛋咖啡”(Cà phê trứng)。

传统服饰:

- 奥黛(Áo dài):女性修身长袍+长裤,被视为国服。

世界遗产:

- 下龙湾(海上喀斯特)、会安古城、顺化皇城等8处 UNESCO遗产。

政治体制

- 政体:社会主义共和国,越南共产党为唯一执政党。

- 四驾马车:

- 越共中央总书记(最高领导人)、国家主席、政府总理、国会主席。

- 行政区划:58省+5直辖市(河内、胡志明市、海防、岘港、芹苴)。

中越关系

- 合作与摩擦并存:

- 经贸:中国是越南最大贸易伙伴(2023年双边贸易额超2300亿美元),进口电子零件、纺织品原料。

- 领土争议:南海争端(越南占据南沙29个岛礁),渔业冲突频发。

- 文化纽带:儒家文化影响深,春节、中秋节等习俗相似。

旅行指南

- 最佳目的地:

- 河内(古都)、岘港(海滩)、会安(灯笼古镇)、芽庄(潜水)、富国岛(免签)。

- 签证政策:

- 中国公民可办电子签(单次停留30天),或15天免签(需满足条件)。

- 实用提示:

- 交通:摩托车王国,过马路需谨慎;跨境火车可通中国南宁。

- 消费:物价较低,1人民币≈3,500越南盾(2025年)。

冷知识

- 摩托大军:摩托车保有量超4500万辆,人均0.45辆!

- 洞穴之最:韩松洞(Hang Sơn Đoòng)为世界最大天然洞穴,可容纳40层高楼。

- 拼音文字:越南语拉丁字母系统由17世纪葡萄牙传教士设计,20世纪普及。

当前挑战

- 经济过热风险:房地产泡沫、青年失业率攀升(2024年约7.5%)。

- 环境压力:湄公河三角洲因海水入侵面临”沉没危机”,塑料污染严重。

对你脾气不好,是条件反射

刘震云:如果你一听到伴侣说话就烦躁,有股无名火,真正的原因不是你讨厌他,也不是你脾气不好,而是条件反射

找一个能说得着的人过一辈子是福分,不管是爱人、朋友还是亲人。

夫妻到了中年,最怕的是什么样的生活状态?莫过于一方开口,另一方便如触电般心生烦躁,恨不能立刻抽身远离。而这往往不是情绪的偶然失控,而是因为双方一次次的沟通不畅留下了伤痕。那些没有处理的矛盾、未被倾听的诉求,一次次敲击着伴侣的神经,最终形成了一触即发的条件反射。正如刘震云所说:

“一个人的孤独不是孤独,一个人找另一个人,一句话找另一句话,才是真正的孤独。更让人头疼的是,过起琐碎日子,两人说不到一起,毕竟过日子可是细水长流。”

那些幸福的家庭,夫妻之所以能在风雨同舟中携手走过悠悠岁月,其核心秘诀,正是懂得如何用心沟通,让温情历久弥新。

01

婚姻中最伤人的毒药:不会好好说话

刘震云在《一地鸡毛》里,刻画了小林夫妇这样一对夫妻。他们有着稳定的工作,生活看似体面,但小林的妻子却经常因为鸡毛蒜皮的小事抱怨不停。她埋怨小林无法帮她调动工作,责怪小林无法让女儿进入好的幼儿园,嘲讽他无能,甚至女儿感冒生病,她也把责任推给小林,指责他不操心。不仅如此,小林妻子完全不顾及丈夫的颜面,不管是当着保姆的面,还是在女儿面前,数落起小林来都毫不避讳。妻子无休止的唠叨,导致小林一听到妻子开口就觉得莫名烦躁,只想赶紧结束对话。一次,小林买了豆腐忘了及时放入冰箱,导致豆腐变馊,妻子抓住这件事,又开始了指责与谩骂。这一次,直接点燃了小林心中积压已久的无名火,他也指责起妻子曾经打碎暖水壶的旧事,两人情绪愈发激烈,几乎到了动手的地步。最后,歇斯底里的小林没了力气,而妻子则坐在床边,泪水止不住地流。原本恩爱的两人因为不会好好说话,逐渐在相处中形成了负面的条件反射,恶语相向间,爱意被一点点消磨殆尽。毁掉感情的从来不是三观不合,而是开口瞬间就泄洪的负面情绪。这让我想起心理学家约翰·戈特曼曾做过的一项研究。他通过对婚姻关系长达40多年的系统追踪,得出了一个引人深思的结论:

“仅仅观察夫妻间的对话,短短5分钟就能预测他们是否会离婚,准确率高达91%。”

诚然,夫妻之间的沟通方式直接反映了他们情感的现状和未来走向。若总是频繁指责、贬低对方,只会让争吵接踵而至,使双方陷入痛苦;而多些理解、鼓励与赞美,夫妻双方自然会情意绵绵,关系愈发融洽。有句话说得好:“向亲人发脾气,是最愚蠢和懦弱的行为。”家是讲爱的地方,与其扯着嗓子大声争辩,在争吵中耗尽温情,不如学会理解、包容,用温情的沟通,营造和谐的家庭氛围。坏情绪对待家人,家不和,事不兴,好情绪滋养家人,家和睦,福绵长。

02

一个家最好的模样,就是坚持“梅拉宾法则”

1971年,心理学家艾伯特·梅拉宾用数据揭开了沟通真相:人际交往中,人们在谈话中对他人的印象,7%来自语言,38%来自语调、音量,55%来自表情、态度。这便是梅拉宾法则。这个法则告诉我们,在沟通中,话语本身的内容并非关键,真正起决定性作用的,是交谈时所采用的语气与表达出来的态度。一个家庭中,如果所有成员都能遵循 “梅拉宾法则”,始终用温柔言语、和善态度对待家人,这个家便会一直洋溢在温馨与爱意之中。《平如海棠》一书,将平如和美棠携手走过 60 年的婚姻故事娓娓道来。平如在书中提到,再恩爱的夫妻,吵起架来都会红了眼。一次,两人莫名其妙就吵了起来,平如觉得 “这个人怎么这么不讲道理?”,一气之下,声音大了起来,甚至一抬手将桌上的热水瓶摔到地上。满腹委屈的美棠泪水瞬间夺眶而出,平如瞧见妻子哭泣,瞬间没了声响,赶忙走到美棠身边,牵起她的手,连连承认自己做错了。

往后的日子里,一旦和妻子闹不愉快,平如总会第一时间温柔地将妻子拥入怀中,轻声说道:“是我不对。”后来,平如和美棠在沟通时都会在意对方的感受,轻声细语地说话,在一来一往的关怀与体贴中,成就了他们细水长流、令人称羡的感情。平如在电视上看到一对夫妻,男人口中尽是对老婆的指责,他忍不住批评道:

“她没你文化高,她智力不如你,你的逻辑好,你会分析,她不会分析,她讲不出理由。她对你好的时候,你想过没有?你有理,可是你无情。”

婚姻中,两个人相处久了,夫妻间的耐心会被琐碎日常慢慢消磨,在说话时常常忽略了对方的感受。但家庭最深的裂痕,往往就始于我们说话时的音量失控,说出口的每句话都带刺。很认同作家梁爽曾说过的一句话:“在家庭中,说话音量降低几个度,幸福感能提升好几倍。大声嚷嚷只会把对方推得更远,小声说话才能拉近彼此的感情。”一个人对家人的言语态度,直接决定了家庭的温度与氛围。家,不过一隅之地,若填满了怨气,便没了和气。将最真的关怀与最柔的言语,给予最亲的人,才能让家庭浸润于和睦之中,幸福也会悄然降临。

03

让家庭更幸福的沟通秘诀:牢记三多三少在《我们仨》中,杨绛记录了一段与丈夫钱钟书的生活小插曲。杨绛住院生产期间,钱钟书常来探望,但每次都会带来一些“意外消息”。一次,他不小心打翻墨水瓶弄脏了房东家的桌布,杨绛说:“不要紧,我会洗。”后来,钱钟书又弄坏了台灯,杨绛依旧平静地说:“不要紧,我会修。”正是这些简单却充满理解的话语,让钱钟书感到安心,也让他们的感情更加深厚。夫妻之间的沟通,不仅是语言的交流,更是情感的传递。只有通过正确的沟通,才能让彼此的心靠得更近,让感情在理解中升温,让家庭在和谐中兴旺。

(1)多关心少苛责,所有的刀子嘴,都是刀子心夫妻间存在一个情感账户,每一次给予对方更多的关爱,都是在往这个账户里储蓄,储蓄得越多,收获的幸福便越多。千万不要自诩“刀子嘴豆腐心”,把关心的话语通过苛责的语气说出来,因为事实上,所有的刀子嘴,本质都是刀子心。那些尖酸刻薄的话语,只会让对方产生厌烦的情绪,久而久之,消磨掉曾经深厚的感情。在日常相处中,放下苛责与批判,用心关注家人生活的点滴。一句温暖的问候,一次耐心的倾听,都能让家人感受到被爱与珍视,让家的温度悄然升温。

(2)多信任少猜忌,相互信任的夫妻,才能越过越好婚姻里最深的裂痕,不是争吵,而是夫妻间无端的猜忌和胡思乱想。沟通时,若不假思索地质问、怀疑,很容易引发争吵。但如果我们选择信任,用平和的语气询问情况,结果可能截然不同。信任并非盲目相信,而是基于对家人品性的了解,给予他们自由的空间,让他们感受到被尊重与理解。家人之间,用信任搭建桥梁,关系才能更加稳固,不要让脱口而出的猜忌破坏家庭的温馨与和睦。

(3)多夸赞少抱怨,理解对方的付出,珍惜对方的陪伴很认同一句话:

“婚姻关系中,情绪价值抵万金。接住对方的情绪,才能捧住彼此的心,多一些肯定、鼓励和赞美,少一些抱怨、责备和挑剔。”

一段关系若想长久维系,一定是付出有人懂、辛苦有人疼。夫妻之间沟通,另一半需要的是共情与理解,而不是争对错、论输赢。请用夸赞的言辞代替无休止的抱怨,让每一份用心都得到回应,让每一次付出都收获温暖。你会见证伴侣朝着你心中理想的模样不断靠近,你们的关系也将在这一过程中愈发亲密无间。

刘震云在《一句顶一万句》中说道:

“找一个能说得着的人过一辈子是福分,不管是爱人、朋友还是亲人。”

婚姻的幸福真谛,不在于轰轰烈烈的爱情,而在于日常生活中的点滴关怀与沟通。

愿每一对夫妻都能以真诚的沟通滋养彼此的感情,让家庭在理解与包容中愈发幸福美满。